A) INTRODUCTION

Tout d’abord, il faut

savoir que l'idée de l'assistance gravitationnelle ,

appelée aussi réaction de gravitation, fronde

gravitationnelle ou effet catapulte (slingshot

effect) est relativement récente, elle date

en effet du début des années 60 et a été découverte

par Michael Minovitch (étudiant de l’UCLA qui

travaillait l’été au JPL).

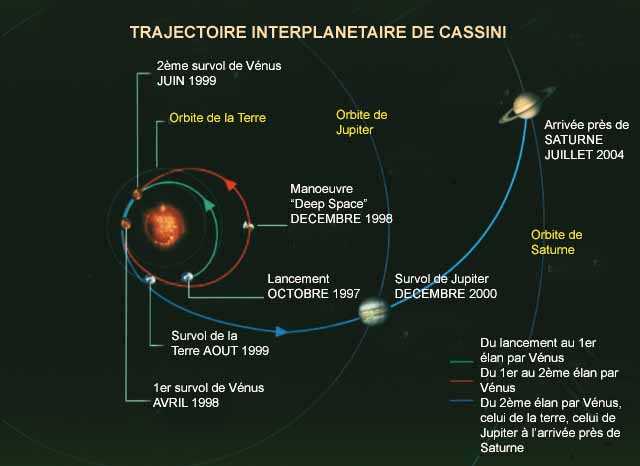

La technique d’assistance gravitationnelle permet d’expliquer

la complexité de la trajectoire de Cassini. Si Cassini

devait aller directement jusqu’à la planète

lointaine Saturne (« en ligne droite »), elle

devrait être propulsée dans l’espace à 10 km.s-1 !

Or le propulseur Titan IV ne peut la propulser qu’à

4 km.s-1.

Cassini va donc acquérir un complément de vitesse

grâce à l’accélération gravitationnelle que lui

imprimeront les planètes survolées.

Aussi, la sonde suivra un chemin détourné (trouvé

après un examen de milliers de trajectoires) qui la

mènera deux fois à proximité de Vénus, puis au

voisinage de la Terre et enfin aux abords de Jupiter qui

lui donnera sa dernière impulsion.

La trajectoire prend donc

avantage du fait que Jupiter, qui est la planète la plus

massive du système solaire ( et donc la meilleure pour

utiliser l’assistance gravitationnelle) est au bon

endroit par rapport à Saturne (du même côté du soleil)…

Cette technique d’assistance gravitationnelle permet

d’économiser l’équivalent de 68 tonnes de

carburants ou plusieurs dizaines d’années de voyage.

En résumé, la trajectoire de la sonde Cassini comporte

deux parties principales : la navigation (avant

Saturne : 3.2 milliards de km) et l’exploration

(1.7 milliards de km en orbite).

B) DESCRIPTION GENERALE

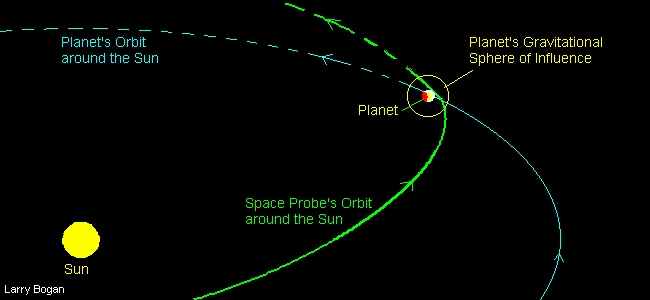

Les lois de Kepler appliquées aux

orbites elliptiques, n'impliquent que 2 corps. Lorsque 3

corps sont impliqués il faut effectuer quelques

modifications et approximations. Dans le cas ci-dessous,

une sonde spatiale est envoyée, sur une orbite autour du

soleil, vers une planète. Cette orbite suit une ellipse

autour du Soleil. La planète n'interagit pas avec la

sonde jusqu'à ce que cette dernière en soit

suffisamment proche. Alors, la gravité l'emporte sur

celle du Soleil et la sonde "tombe" vers la

planète. Cette région s'appelle la sphère d'influence.

A l'intérieur de cette zone, la sonde

est en orbite autour de la planète, plutôt qu'autour du

Soleil. La sonde est entrée dans la sphère de l'influence

avec une vitesse supérieure à la vitesse de libération

de la planète et de ce fait elle est obligée d'en

sortir et d'échapper ainsi à la sphère d'influence.

Cependant, près de la planète, le parcours sera

hyperbolique plutôt qu'elliptique et son centre de

déplacement sera la planète plutôt que le Soleil. Une

fois la sonde sortie de la sphère d'influence de la

planète, elle retrouvera son parcours sur une orbite

elliptique, mais différent de celui précédent l'arrivée.

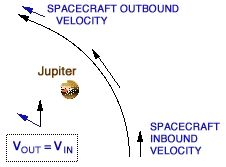

Ce shéma montre la vitesse de la sonde spatiale par rapport à Jupiter. La sonde repart à la même vitesse que celle qu'elle avait lorqu'elle est arrivée aux alentours de la planète, bien que sa direction ait changé. Cependant il faut noter l'augmentation de la vitesse de la sonde lorsqu'elle approche au plus près la planète.

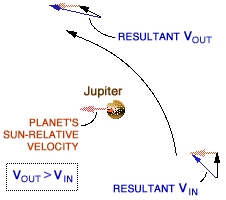

Ce shéma montre que lorsque l'on prend le soleil comme référentiel, il faut ajouter la vitesse la vitesse orbitale de la planète à celle de la sonde. La sonde ne perd donc pas de ce composant lors de sa sortie. La planète quant à elle perd de l'energie. La perte massive de la planète est trop faible pour être relevée, mais le gain d'énergie apportée à la sonde peut-être très important.

C) CHANGEMENT DE REFERENTIEL

Le passage de la sonde à l'intérieure de la sphère d'influence de Jupiter (orbite d'insertion) dépend de la vitesse et de la position de la sonde à l'entrée de la sphère.

La vitesse dépend de l'orbite au vaisseau spatial et la vitesse de Jupiter. Le schema ci-contre représente la traduction dans le référentiel de Jupiter où la vitesse de la sonde est de 7,91.km/s.

Cela est supérieur à la vitesse d'évasion de Jupiter et le vaisseau spatial passera rapidement au-dessus de la planète en quittant la sphère d'influence à la même vitesse.

D) REACTION DE GRAVITATION

Afin d'accroître l'énergie d'une sonde spatiale, il faut passer par plusieurs étapes:

- établir l'orbite et ses paramètres de vol de la Terre à Jupiter.

- sélectionner un point où la sonde entrera dans la sphère d'influence avec la transformation de la vitesse relative à celle de Jupiter.

- déterminer l'orbite hyperbolique de la sonde dans la banlieue de Jupiter.

- ramener la vitesse sur l'orbite hyperbolique en quittant la sphère d'influence, à la vitesse dans le Système solaire.

- déterminer la nouvelle orbite autour du Soleil.

Ainsi, le principe de l'assistance gravitationnelle résute de tout une série de paramètres que les scientifiques ont abordés afin d'établir la trjectoire de la sonde. Cette assistance gravitationnelle est en grande partie dûe à la force d'attraction des planètes que la sonde a rencontré lors de son voyage lui transmettant ainsi de l'énergie pour arriver à la prochaine planète-relais et enfin ,après la dernière, à Titan. Ce principe trés économique est de plus en plus utilisé pour les voyages interplanétaires. Un des premières avant Cassini-Huygens a l'avoir utilisé est Voyager 2.